ちょっとこのツイートの解説をします。

この数年、ネット証券で多くの手数料破壊がおきました。

ネオモバイル証券の開業で端株投資手数料も大きなきっかけの一つだったと思うのですけど、私の中で一番インパクトが大きかったのが、米株の最低取引手数料の無料化。

これまで1株であっても最低手数料が5ドル掛かっていたものが、完全に無料化されました。

この5ドルを無料化するためにNISAを使ってたのに!!

2019年の年末には米国ETFに関する手数料そのものの無料化になったり、一つの砦となっていた為替手数料も一時期よりずっと圧縮されました。

これが何を表すかというと、米株への投資のハードルが著しく下がったということです。

1株投資が当たり前になると日本株へも投資しやすくなるのでは?

これだけではあまり興味もわかない人もいるかもしれません。

でも、米国株式って1株から買えるんです!

iPhoneをつくってるご存じアップルは143ドル(2万円ほど※)で買えるのに対し、日本のソニーなんかは97万円も必要になるんです。※145円で換算

エクスペリア作ってるソニーと、iPhone作ってるアップル、投資するならどっちにしますか?

そりゃあアップルかな~

ほかにもネット通販大手楽天へは約6万円ほどの資金で可能ですが、Amazonは約1.6万円※ほどで投資が可能になります。※145円で換算

別にソニーや楽天をディスってるわけではないんですけど、明らかに少ない額から世界的にもよく知る銘柄へ投資ができるというのは、やはり日本株よりアメリカ株となるのは仕方ないかもしれません。

1株取引で株主が増えると企業には打撃?

以前日本の株式は、1単元当たりの株数を1000株とするところだったり、10株とするところだったり、基本的な統一がありませんでした。

株式投資を始めた直後私も、あっちは100株こっちは1000株と戸惑ったものでしたが、この株式単位を2018年10月から100株1単元として統一されました。

この背景には100株1単元とすることで、取引価格が引き下げられ、個人投資家が投資をしやすくなるといった狙いもあったようですが、中には10株を1株に株式併合して株価を10倍にするといった企業もありました。

結局株主が増えるということは、株式関係書類の送付掛かるコストなども増えるため、嫌うのではないかといったコラム記事を読んだことがあります。

もっと株式関係書類の電子化を進めてもいいのではないか?

こうして考えると、株主関係書類の送付は電子化に変えていってもいいのではないかと思います。

もちろんこれには世代的な問題もありますので一律にはなんともいい難いところですが、脱プラスチックと言って効果がいまいち実感的ないものよりは現実的だと思います。

ちなみに株式関係書類の送付にいくらかかるのか?

そもそも日本の株式が100株単位と決められているわけなので、端株投資家というのは会社からするとイレギュラー的な存在になるわけなのですが、やはり株主ということで株主関係の書類というものは送付しなければならないわけです。

・・・果たして、この書類の送付にいくらかかるのでしょうか?

こちら、伊藤忠の活動を通して考えてみたいと思います。

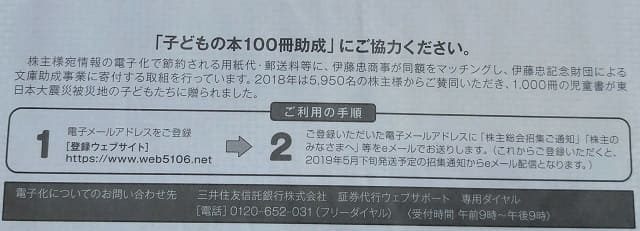

伊藤忠商事からの配当金の裏にはこんな印刷がされていました。

株主情報関連をメールなどで受け取る株主の数だけ、伊藤忠が費用を負担して子どもに本を送りますよという活動です。

2018年は5950名の株主が電子化されたものでの受け取りをすることで、なんと1000冊という児童書を東日本大震災の被災地の子どもたちに贈られました。

児童書が1冊800円~1000円程度と考えると、1000冊で80万~100万円。

一人当たりの株主には135円~170円程度のコストが掛ってるいると考えることができるわけです。

これが年間なのか、1回あたりのコストなのかは知るすべはありませんが、少なくともこれだけの負担が掛かっていることは間違いのないことです。

議決権のない優先株式の発行を広めてもいいのではないか?

自分もそうなんですけど、株式投資はしてるけど議決権の行使には興味ないという人も多いと思います。

優先株式というのは議決権がない代わりに配当金が余分にもらえるなどといったメリットが個人投資家にはあります。

私の知る所で、日本の上場株式で優先株式を発行しているのは伊藤園だけです。

この株式を発行することで、少なくとも株主総会招集の郵便物を送るコストは抑えられるはずです。

証券会社が1株投資に動き出したかも?

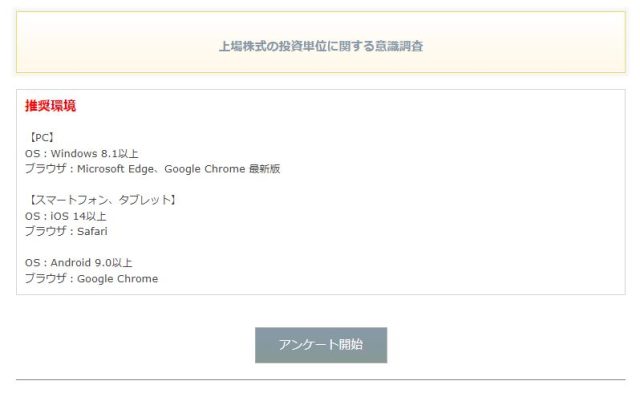

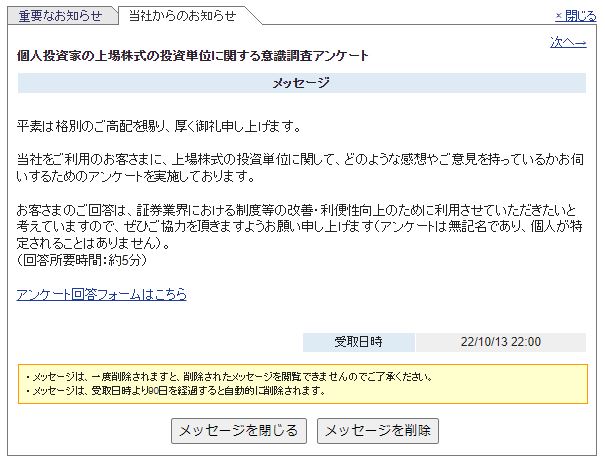

昨日から今日にかけてSBI証券と楽天証券から「個人投資家の上場株式の投資単位に関する意識調査アンケート」が届きました。

ひょっとしたらほかの証券会社からも受け取ってる人があるかもしれませんけど、証券会社のほうからすでにこういった動きが出始めているのかもしれません。

NISAのような制度を作ることももちろん価値があると思いますけど、本当に貯蓄から投資という流れを作りたいのであれば、今月はちょっと株買ってみたみたいな流れを作ることのほうがいいのではないかと思うのです。

こちらの記事では100万円の定期預金の金利が3000円の端株の配当金に負けるという事実を書いたものですが、逆に言えばそれだけ投資に回してくれた方が、配当による税収も確保できるはずです。

元本確保という面で投資と貯蓄を一緒にすることはナンセンスかもしれませんが、単純に同じ額を得るために1年間資金を拘束されるのであれば、私なら3000円を差し出します。

アメリカで岸田さんが日本にももっと投資してほしいなんて言って、NISAの拡充などが噂されてますけど、こういった取引できる単位の見直しというのもして欲しいと思います。

▽SMBC日興証券の「フロッギー」では100円から株式投資ができます

コメント