このブログを立ち上げてから7月24日で1年という区切りを迎えましたが、ワードプレスに移したのが8月6日でしたので、間をとってこの日を1周年の記念としました

多くの方に支えられ、まずは1年目を無事過ごすことが出来ました。

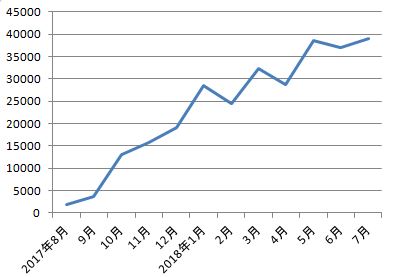

1年間のPVの推移

ブログ立ち上げから1カ月や2カ月で凄いPVを集める人もいらっしゃいますけど、まあ順調にPVを延ばすことが出来たのではないかと思います。

投稿したブログ記事数

この1年で投稿したブログ記事は、この記事で250記事となっています。

なんだかんだとブログ更新が停滞しつつありながらも、思ったより更新してるなって言うのが、自分での感想です。

なぜ、PVがなくても書くことが出来た?

ワードプレス立ち上げた頃のPVを見ていると、2ケタ前半の日が結構並んでました。

多くはブログ村や人気ブログランキングといったサイトからの訪問者だったのではないかと思いますが、元々のブログ歴ですと結構長いので、書くこと自体は苦にならなかったし、そもそも誰も読んでないと思ってたというのが大きいです。

ワードプレスにする費用が抑えられた

ワードプレスにすることで必要となる、ドメインの取得やレンタルサーバーも格安のリトルサーバーと出会うことができ、テーマは無料のSimplicityを利用させていただくことで、初年度5000円程度に抑えられましたので、ブログ運営のコストが得られない、もしくはPVが得られなかった時には、最悪またseesaaに戻ればいいやと割り切ることが出来ました。

≫ リトルサーバーで独自ドメインのWordPressを運営してます

まずは100記事まで突っ走ることを目標とした

有料でブログを始める以上努力はしようと思い、アクセスとか収益とかは関係なく、とにかく100記事を書くことを自分にノルマとして与えました。

「なぜ100記事なのか」いまだに分かりませんけど、確かにそれだけの記事数を書けたという自信にはなりますし、1日1記事として3カ月ちょっとですから、徐々にPVが集まりだす頃なのかもしれません。

さすがに毎日というのはしんどかったですけど、ほぼ毎日更新して100記事達成した時には嬉しかったです。

ツイッターの影響はおおきい

自分がツイッターを始めるとは思いませんでした。

いろんな方に拡散をしていただきながら、また記事へのコメントや反応を頂けるのはくじけそうになった時に大きな原動力となりました。

クロネのブログ講座との出会い

ツイッターを始めたのはワードプレス立ち上げの後でしたが、ほどなくしてブログ神クロネさんをフォローさせていただいたのは私にとって大きな影響となりました。

100記事10講座の記事は必読ものです。

また、内部リンクの重要性を認識することになったツイートがこちらです。

なえさん(@__NAE__)の「Show Article Map」で現在のブログを分析。結構内部リンクを貼っているようで、1つポツンと離れ小島になっている記事を発見(*‘∀‘)https://t.co/nDpKHMkt0O pic.twitter.com/K8tye3ZwYU

— クロネ@回想モード (@kurone43) 2017年9月19日

早速私も使ってみました。

≫ WordPressの内部リンクを可視化するプラグイン「show article map」

バイクブログもワードプレスへ移行

ワードプレスに慣れ始めると、seesaaに残していたバイクブログに表示される広告が非常に目障りになり、宅建試験に合格したときには自分へのご褒美ということで、ワードプレスに移行しようと考え始めました。

その後無事合格し移行させました。

≫ リトルサーバーでのWordPressの立ち上げ手順~SSL化まで~

≫ 独学で宅建に受かるために私が選んだ勉強法と試験解答のコツ

元々は北海道ツーリングの記録的なことからスタートしたブログでしたので、結構駄文も多いです。

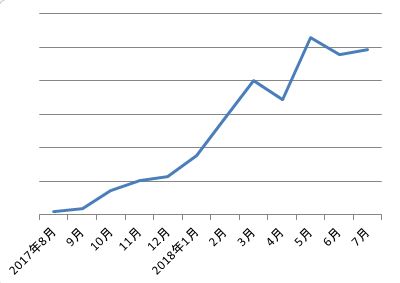

収益の推移

はっきり言って、自分がブログ運営をして収益を上げると言う姿を、1年前の私は想像していませんでした。

それもそのはず、ブログなどで収益を上げているのはごく少数と言われていますので。

ただせめて、ドメイン代やサーバー代をまかなえればいいなぁという思いでした。

こちらが収益の推移です。

金額はあえて伏せてますので、なんとなくで想像してください。

実は、ワードプレスやツイッターを紹介していただいたのは、おさいふプラスを運営するジンさんなのですが、誘っていただいた時に「サーバー代くらいは回収できますよ」と言っていただいたのです。

そのときは、「ホントかよ・・・?」と最初は半信半疑でしたが、おかげさまで本当でした。

現在はこちらの収益をすべて投資資金に回し、これらのコストはあくまでブログ運営の経費としています。

まとめ

今までのブログ生活が一変する1年となりました。

今後とも思考錯誤しながら、ブログというものを楽しんでいける1年とし、また来年こういった記事を書いていたいです。

どうぞこれからもよろしくお願いしますm(__)m

コメント