先日宅地建物取引士資格試験の合格証書が届きました。

実は4年前に一度受験していますけど、その時は受験前3週間くらい前から過去問題集だけで勉強して見事に落ちました。

35条、37条の違いも分からないままの受験ですから当然ですが、それでも半分くらい取れたんで、根拠のない手ごたえは感じました。

来年以降受験する人のためにも、特に実務に携わっている訳でもない私が行った勉強法を書いてみたいと思います。

今回の受験の動機についてはこちらの記事書いてますので、ご覧ください。

宅建の試験対策の予備校

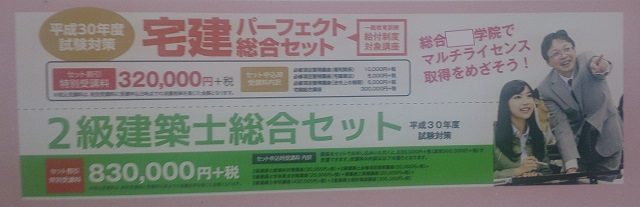

多分どんな職種でも、試験対策をしている予備校ってあるんじゃないかと思うんですけど、宅建の講座をやっている某予備校「総合□学院」ですと32万+税も掛るんですよ。

いくら国家資格であっても本業にも関係のない宅建試験にこんな大金は出せません。

もちろん32万出したからといって受かる保証があるものでもありません。

保有資格

一応私が取得した資格を取得順に書いておきます。

2級建築施工管理技士(上位資格にて失効?)

2級建築士

2級土木施工管理技士(上位資格にて失効?)

1級建築施工管理技士

1級土木施工管理技士

2級福祉住環境コーディネーター

宅地建物取引士(←今回)

これが私が自力で給料を上げてきた理由の一つなんですね。≫給料が上がらないと嘆く前に自力で給料を上げる方法

結婚してからは子供が産まれる年、産まれた年をきっかけに何かしらの試験に挑戦してきました。

そうなると1級建築士取れよって言われそうですね。

何度か挑戦したんです。

でもね、1回目2点足らずに不合格、2回目椎間板ヘルニアで挫折、3回目試験1週間前に虫垂炎にて手術入院、4回目髄膜炎で安静治療・・・

多分、縁がない資格なんですよ・・・

何を言ってもいいわけになりますが。

宅建の独学受験に当たって準備したもの

実は独学と書いてしまったのですが、若干グレーな部分もありまして、改めて訂正を兼ねて紹介します。

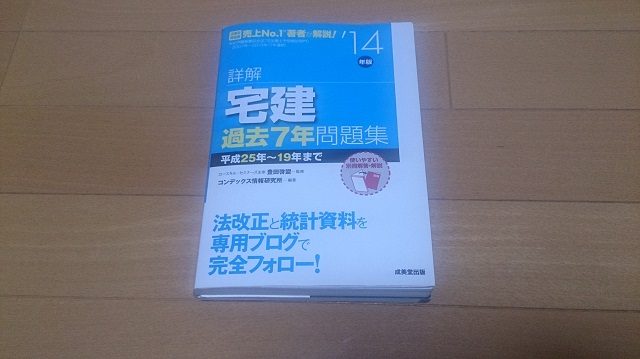

宅建の過去問題集

4年前の試験のとき使用したものです。

過去問題は新しいものは特に必要ないと思います。

というのも、不動産適正取引推進機構のホームページで過去問題自体は解答と共にPDFでダウンロード出来ますので。≫過去問題HP

ただ、回答についての解説はありません。

それとこれ。

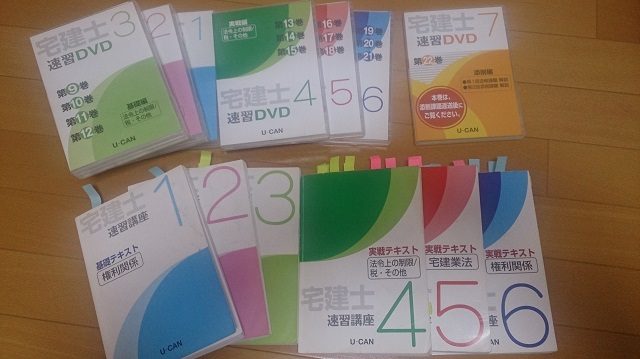

ユーキャンの宅建速習講座

これが独学と言い切れないかな?と思うのものなのですが、通信教育の教材です。

一つ言い訳をするとこれは平成27年の教材です。

私が受験したのは平成29年ですから、2年前の教材なのですね。

最近はヤフオクとかメルカリといったサイトで、この手の商品は結構売られてるんです。

書き込みがしてあるので安かったんですけど、料金は3000円くらいだったかと思います。

これくらいなら落ちても納得いく金額だったので即決価格で購入しました。

というのも、前回の試験の時には上の過去問題集だけではどうしても解決できないことが多かったので、今回はイチから勉強し直すためにもDVD付のこの教材に頼りました。

あとは社内の一部以外には黙って受験してたんで、社内の資格保有者に分からないところを聞く訳にいかなかったんです。

宅建の試験勉強の方法とコツ

ヤフオクで落札したのが3月6日でしたから、勉強を始めたのは3月半ばのことだったと思います。

途中欠格期間が1カ月ありますが、全体としては約7カ月間です。

ユーキャンの宅建講座のDVD

まずはDVDとテキストで学習しました。

「民法」「宅建業法」「その他法令」の3部に分かれ、それぞれ1枚2時間強のDVDが4枚あり、計12枚のDVDがあります。

これを見終わるだけでも25時間以上は掛りますが、テキストを見ながら単元ごとの確認問題をこなしていくと、1科目が普通に2~3週間くらい掛りました。

さぼったりすることもありましたし、全部で3カ月くらい掛りました。

途中、本気で投げ出したくなるくらい分からないこともありましたけど、とにかく最後までDVDを見ようと決め、分からないところは無視してすすめました。

一問一答の問題集

一応、手順的にはDVDが終わったら一問一答の問題集を解く手順でしたが、当然半分くらいしか解けませんでした。

四者択一となると、答えが分かった時点で他の選択肢を考えませんから、一問一答形式の問題集がベストです。

テンポ良く解けますから、数をこなせます。

この時点で7月です。

働きながらの宅建受験、勉強時間をどう確保した?

働きながら勉強時間を確保しようとするとどうしてもネックになるのが勉強時間です。

宅建という資格試験自体、さほど難易度の低い試験ではないと思います。

そういう資格に挑戦するにあたって、あてずっぽうで受かるほどこの試験は甘くないです。

朝活で勉強時間を確保

私は朝活をすることで勉強時間を確保しました。

前日の復習だったり、当日分の予習だったり、進み具合と課目によって時間は使い分けました。

このことはこちらの記事でも書いていますけど、この時間を使えるのは想像以上に大きい効果を生んでくれました。

通勤時間を利用

私は車通勤で、片道40分程度掛ります。

往復ですと1時間半となりますから、この時間をうまく使わない手はないんですね。

なのでDVDを車のなかで聞けるようにして、耳からの勉強をしていました。

色々試してみましたけど、基本的には復習的に聞いてみたり。

実はこれはオークションの出品者からのアドバイスでした。

すき間時間を使った勉強というのは地道に積み重ねられるものなのです。

通勤時間を使って勉強をするのに、通勤講座というスマホなどを使った通信講座があります。

ブログの立ち上げてしまい1カ月のブランク

朝活までして問題を解きながらテキストを見返すの作業を続けていたところで思わぬ邪魔が入ります。

・・・WordPressです。

8月初旬から9月の初旬まで、一切テキストもDVDもすすめることなくブログ作業に没頭してしまいました。

まあ、暑い時期でしたから、それはそれで嫌な思いをしなくて済んだと思えばそれまでです。

ブログはさておき、宅建の受験までラストスパート

さて季節も変わり涼しくなりだしたころ、これではいけないと思い直しました。

カレンダーを見ると試験まで残り6週間。

実はこの頃若干のスランプに入ってました。

教材を一通り済ませたことで、何から手をつけていいのか分からなかったんです。

実戦形式の過去問題

この後の試験対策を考えた時、実戦形式で勉強しようと上の方でも紹介した、宅建試験問題を掲載しているサイトから過去問をプリントアウトして解きました。

この時点でも過去問であと数点のところで、合格点を越えることはできませんでしたので、ホントにくじけました。

というのも、1回分の試験問題を解こうとするとどうしても1時間半から2時間近くは掛ってしまうんで、1日勉強できなかったことになってしまいます。

ブログのせいで・・・ワードプレスのせいで・・・ワ、-、ド・・・いや、自分のせいですね・・・

1ヶ月無駄にしたこともあるし勉強時間を削ってまで自信を失っていくんで、受かる気がしないので受験をやめようかと思った時期がありました。

基本に戻ってDVD

受験を諦めるのはまだいいんですけど、受験料が返ってこないという事実のほうが嫌でした。

こんなところで投資で損切りできない性格が好転するとは思いませんでした。

なのであと数点の上積みをするべく、改めて基本に返ろうとDVDを再度見始めました。

もちろん当初見るのに3カ月近く掛ったのですから、全部見ていては時間が足りませんから、理解できているところは飛ばして、とにかく見る、読む、書く、口に出すという複数の作業を繰り返し頭に詰め込む作業をしました。

再び宅建の過去問

残り2週間この頃になると並行して再度過去問題を解き始めました。

この頃になってやっと合格点を越え始めました。

問題集も3周目、4周目を終えた頃には、問題集を開いて目についた問題を手当たり次第に解くという事を繰り返していました。

それでも最後まで解ききれなかった問題が上の写真にも写ってる付箋のあるページです。

宅建試験前日

色々気は焦ったんですけど、法令の改正点などを重点に見直しを行いました。

統計類は最後の5問に必ず出ますし、法令の改正点も狙われやすいところです。

宅建試験当日

机に座って過去問題を解いている人もいっぱいいましたけど、ここへきて焦って間違った知識を入れても仕方ないので、席をはずして軽くパンをかじったり、ぼけ~っとしてました。

一応、試験会場で配られた資料で、改正点や統計に関する最終チェックだけはしましたけど、何度も試験を受けてきた私ですが、緊張して試験前初めて2回もトイレに行きました。

試験の後は自己採点

16~17時以降からいろんなサイトで速報が流れだします。

試験の問題は持ち帰る事ができますので、回答した番号にマルをつけて持って帰りましょう。

宅建試験は四者択一なんですけど、二者択一で迷った回答がことごとく間違ってて泣きたくなりましたが、一応合格圏内となり無事試験通過しました。≫試験が終わって当面やりたいこと

独学で宅建試験を攻略するコツ

宅建の合格の鍵は民法と認識すべし

私が当初過去問題で合格点を超えられなかったのは民法が弱かったからです。

最終的には民法の半分を捨てて、宅建業法で満点を狙う作戦に切り替えましたけど、民法で点を稼げると相当ラクです。

年々民法絡みのところは難しくなってるそうですから、早めに時間を掛けて知識を習得しておく必要があると思います。

宅建業法は稼ぎどころ

会社で話していたら、どうも得手不得手があるみたいですね。

基本的には記憶勝負のところもあり、頭に詰め込むタイプの人には向くジャンルです。

私は業法で点を稼ぎました。

その他の法令

宅建業法同様ですが、どうしても解けない問題は絶対あります。

2級とはいえ建築士を持ってる私が言うのはなんですけど、建築基準法は深追いしなくていいと思いました。

時間の無駄です。

5問免除は全問正答できて当然

講習を受けると最後の5問は免除されるんですけど、そうでない人も当然います。

46問から50問の5問は全問正答できるのが大前提です。

過去問を見てもさほどひねった問題はなく、免除される程度の難易度の問題しか出ません。

解答順

試験勉強のときに、民法でつまづいた私があみだした解答順です。

後ろの50番から解いてください。

上でも書いたとおり、最後の5問の難易度は高くありません。

それに対し、1問目からはじまる民法は年々難易度を増しています。

出鼻をくじかれるのは、モチベーションも下がりますし解ける問題も解けなくなります。

解きやすい後ろの問題から攻めて、自分のペースをつかみましょう。

宅建試験は3割落としても大丈夫

年によって前後があるようですが、合格ラインは50点満点の約7割前後となるようです。

二者択一の問題があってれば40点くらいあったのですけど、自己採点は36点でしたから危なかったですね。

でも逆に考えると3割は捨てても大丈夫なんです。

勉強の途中は、解けない問題があったりすると不安になりますけど、「全問正解する必要はない」と自分に暗示してください。

何よりリラックスできます。

まとめ

今回改めて感じた試験対策の勉強法としては

- DVDで人が説明している講座を聞けるのは絶対に有利

- 0からのスタートだと5カ月から6カ月必要

- 問題集は1問1答形式がベスト

- 目で見て、耳で聞いて、手で書いて、口に出す複数の方法で覚える

- 時間の隙間を見付けては何度も反復して勉強をする

という事でした。

多分、これは宅建に限らず試験全般に共通することだと思います。

今までの試験もこんな感じで通過してきたので。

来年以降受験される方、がんばってください。

▽宅建試験を受けた動機

▽朝の時間を貴重に使ってください

▽最後まで読んでいただいた方におすすめのサイトをご紹介しておきます

多分個人のHPですけど、毎年の問題を解説されています

また語呂あわせなどもありますから、一通りの試験勉強が進んだ夏前ぐらいに一度チェックされるといいかもです

コメント