ずっと悩んでたことがありました。

それは端株を買う時に、手数料を払ってでもNISA口座のある SBI証券 で買うのか、月220円払っている SBIネオモバイル証券 で買うのかという究極の選択。

NISA口座であれば配当金も非課税になるというメリットも大きいですが、5年経過後の値洗いの問題もありますし、ネオモバイル証券であれば手数料が無料でも配当金に課税されるといったデメリットもありました。

これまでは買う金額やポイントの有無によって雰囲気で決めてきましたけど、どちらが得になるのか自分のためにも今回決着をつけておきたいと思いました。

結論としては2.71%以上の配当利回りの期待できる銘柄であれば、NISA口座のほうが得。ただし、ロールオーバーできなくなったことについての検討は必要ということにいたりました。

※現在は口座を休止しました。

SBI証券とネオモバイル証券の手数料の比較

まず前提になるので、手数料の比較を再確認しておきたいと思います、

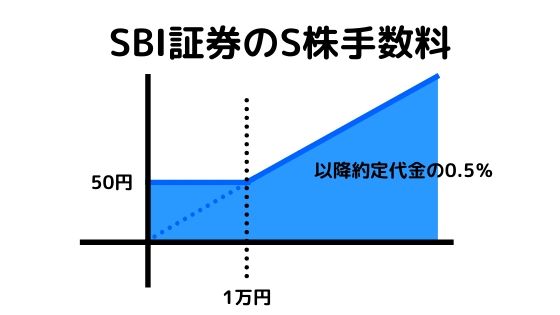

- NISA口座でも手数料が発生する

- 最低手数料税抜き50円、以後約定代金の0.5%

- 売買両方で1回あたりの取引に手数料が掛かる

NISA口座でも手数料掛かるんだよね

NISA元年の2014年には手数料無料だったんだけどね

- 月間約定代金50万円までは月額220円で200円のポイントバック

- 売買両方で50万円までは手数料無料

50万までの売買って結構資金力ないと買えないよね

そう思う、ただ売買の両方で50万だからね。

SBI証券で一番手数料が高い条件

これはSBI証券でのS株(端株)取引の手数料を表した図です。

SBI証券の手数料は最低50円(税込55円)、それ以降0.5%(税別)ということで、1万円未満での投資が一番手数料が高いということになります。

なのでこの辺りを目安に考えてみたいと思います。

配当金の非課税分で端株投資手数料がまかなえる条件

配当に掛かる税金

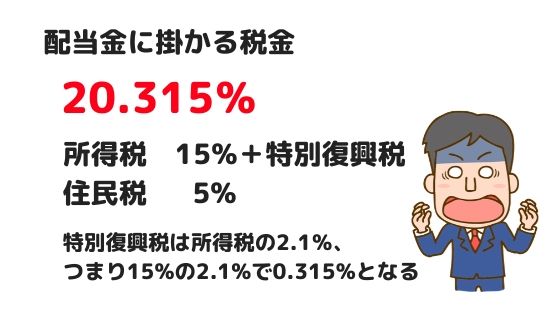

NISA口座であれば配当に掛かる税金が非課税になります。

配当に掛かる税金には2種類あって、住民税と所得税、さらに所得税には特別復興税が課税されるため、20.315%もの税金が掛かるわけです。

5分の1って大きいわねぇ

端株投資の手数料は配当金1年分の非課税額でカバーできる

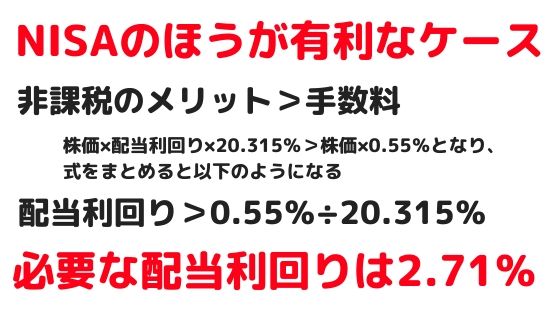

端株投資を行う時に必要なのは一つに、「どれくらいの期間で手数料のデメリットをメリットに変えていくのか」ということになりますが、NISAで買う場合手数料が掛かるわけですから、手数料以上にNISAでの非課税メリットの方が大きくなればいいわけです。

配当の非課税分のメリットは、配当金への課税額つまり「投資額(ここでは株価とします)×配当利回り×20.315%」で算出されます。

また端株投資に掛かる手数料は「投資額×0.55%」となります。

この手数料が配当の課税額を下回ればNISAで買ったほうがお得という結果になるはずです。

年間利回りが2.71%を越えるような銘柄の時にはNISAで買ったほうが、1年分の非課税メリットで手数料分が帳消しになります。

JTをはじめとして、5.4%を超えるような銘柄なんかは、半期の配当で手数料分がチャラになるww

2年目以降の配当金の非課税分は純粋に利益として受け取れますし、非課税分も再投資掛けていくことができますね

投資額が1万円以下の場合

投資額が1万円以下の場合には手数料が割高になりますが、ここで一つのボーダーとなる配当金の額が275円となります。

275円の20%が55円となり端株手数料と配当の非課税メリットがつり合うところとなります。

それ以上の配当が期待できる銘柄であればNISAのほうがいいかもしれません。

ネオモバイル証券がおすすめのケース

- したつもり投資で、節約した効果を実感したい場合

- つみたてNISAで投資を行い、NISA口座が開設できない場合

- 売買が目的の場合

○○したつもり投資

SBI証券 で端株投資を行った場合、1万円以下の場合55円という固定した手数料が掛かります。

日々の生活の中で節約したつもり貯金を行い、そのお金を使って日々の投資へ資金を充てるという場合、SBIネオモバイル証券 には節約した実感が湧くのでおすすめです。

つみたてNISAを利用している場合

既につみたてNISAを始めている場合には、同時にNISA口座を開設することはできないので、SBIネオモバイル証券 をおすすめします。

月間利用料が220円(実質は20円)でポイントを利用して株を買えるというメリットはかなり大きいはずです。

最初から売買が目的の場合

高配当投資が目的の場合には株を購入した時点で売却を想定している人は少ないと思いますが、ときに売買を目的として買うケースも有るのではないかと思います。

そういった方には、「買い」「売り」で手数料が掛かるSBI証券より、月額50万円未満なら実質20円で済むネオモバイル証券をおすすめします。

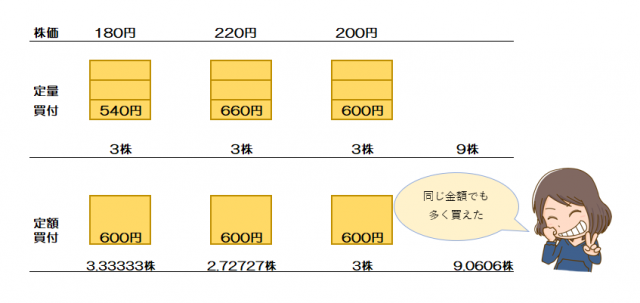

ドルコスト平均法を使いたいならフロッギーもあり

何かと端株投資にはSBIネオモバイル証券が人気ですが、ドルコスト平均法を使って株を積み立てたいと思う方にはフロッギーをおすすめです。

1株単位の定量買付のネオモバイル証券に対して、100円(20年3月から)単位の定額買付のフロッギーのほうが、計画的に資金の捻出も出来て、結果安く購入できるはずです。

まとめ

高配当銘柄を購入するのであれば、ネオモバイル証券よりはSBI証券で手数料を払ってでも投資をした方が、結果非課税の恩恵を受けられることが分かりました。

ただし、2019年から6年目へのロールオーバーが出来なくなっているので、その点だけは注意が必要です。

詳しくはこちらの記事で書いていますので、併せて検討してみてください。

コメント